Es ist einer dieser Tage, an denen die Sonne nicht scheint, sondern droht. Die Stadt flimmert, der Asphalt riecht nach Überhitzung, und selbst der Wind scheint sich verkrochen zu haben. In den Straßen flackert Gereiztheit wie Hitzeschleier, und in den Gesprächen liegt etwas Grundsätzliches. Die Nachrichten sprechen von Rekorden, von Kipppunkten, von Schuld und Untergang. In den sozialen Medien tobt der Diskurs – oder das, was man heute darunter versteht. Alles ist extrem: das Wetter, die Reaktionen, die Erwartungen.

Einige Tage später, bei unserer Stella Polare, wirkt alles plötzlich anders. Es ist noch immer heiß, die Sonne brennt gnadenlos – aber es ist Sommer am Meer. Und irgendetwas daran verändert die Wahrnehmung. Vielleicht, weil hier niemand schreit. Weil kein Dauerrauschen aus Meinung und Gegenmeinung durch die Luft dröhnt. Weil man hier das Wetter fühlt, nicht diskutiert. Die Hitze ist kein Schlag ins Gesicht, sondern Teil der Umgebung. Sie gehört dazu, wie das Gluckern unter dem Heck, das gelegentliche Schlagen eines Segels im Windhauch.

Warum fühlt sich dieselbe Hitze hier weniger bedrohlich an? Vielleicht, weil man hier nicht ununterbrochen davon spricht, was nun alles geschehen muss. Weil niemand fragt, ob man eine ganze Großstadt klimatisieren kann. Weil man nicht nach Schuldigen sucht, sondern nach dem nächsten Windhauch. Und weil wir dem, was da kommt, nicht mit Alarm begegnen, sondern mit Aufmerksamkeit. Mit Erfahrung. Mit dem Blick nach draußen statt aufs Handy.

Es ist heiß, ja. Aber es ist nicht neu. Was neu ist, ist das Tempo der Veränderung. Früher war ein Wetterumschwung eine Laune. Heute wirkt er wie ein Symptom. Und mit jedem weiteren Sommertag, der sich wie ein Föhn anfühlt, scheint sich ein kollektives Gefühl zu verdichten: Etwas geht zu Ende. Nur was? Die Natur? Der Wohlstand? Unsere Illusion von Kontrolle?

Ich bin kein Klimaforscher. Die wenigsten von uns sind es. Und doch soll man sich äußern. Position beziehen. Aufrüsten im Meinungskrieg. Widerspruch ist verdächtig, Zögern gilt als Schwäche. Aber was, wenn man gar nicht zögert – sondern beobachtet?

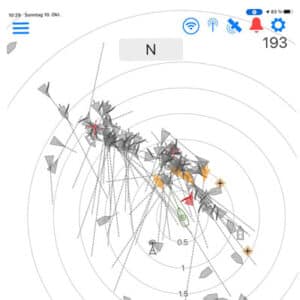

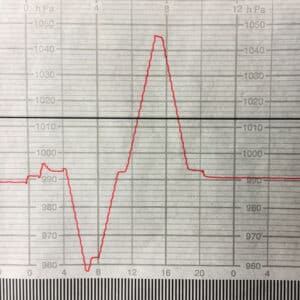

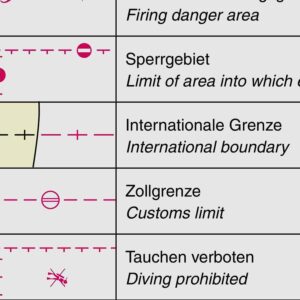

Wir Segler haben das gelernt. Vielleicht mehr als andere. Seit jeher sind wir dem Wetter ausgeliefert. Wir kennen das Spiel: der Himmel, das Barometer, der Klang des Windes in der Takelage – das sind keine Nebensächlichkeiten. Sie entscheiden darüber, ob wir rausfahren, ob wir wenden, ob wir überhaupt ankommen. Wir haben gelernt, zu beobachten. Und zu vertrauen – auf Erfahrung, auf Intuition, auf ein System aus Zeichen, das man nur versteht, wenn man es regelmäßig liest. Wir leben mit dem Ungewissen. Und wir handeln trotzdem.

Wenn ich heute segle, merke ich: Nicht nur die Böen sind ruppiger geworden, auch die Jahreszeiten sind aus dem Takt. Die Nevera schlägt härter zu, der Maestrale bleibt aus, der Sommer kommt, um zu bleiben – und das Meer speichert, was es nicht mehr loswird. Das ist nicht mehr nur Wetter. Das ist Klima. Das große Ganze hinter dem täglichen Detail.

Aber statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, tun wir Segler das, was wir immer getan haben: Wir passen uns an. Wir stellen den Kurs um. Wir werden vorsichtiger. Wir hören besser hin. Diese Haltung wird die Klimakrise nicht lösen. Aber sie schützt uns vor der inneren Lähmung, die all der Alarmismus auslöst. Wir müssen nicht alles sofort verstehen. Nicht jedes Phänomen kommentieren. Aber wir dürfen auch nicht wegsehen.

Beobachten ist kein Wegducken. Es ist der erste Schritt jeder Navigation. Der Wind wird nicht fragen, ob wir bereit sind. Aber wir können lernen, ihn zu lesen – und unsere Segel so zu setzen, dass wir nicht kentern, sondern weiterkommen. Vielleicht ist das alles, was wir im Moment tun können. Aber es ist mehr als nichts.

mar